Web 2.0 – Methodenvielfalt im Unterricht

Im zunehmenden Maße müssen Ausbildungsmethoden entwickelt werden, die es den Auszubildenden ermöglichen, selbstorganisiert zu lernen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Gerade das Erfahrungslernen stellt auf lange Sicht hin eine Möglichkeit dar, Erlerntes künftig verfügbar zu haben und daraus sogar ein eigenes Lernverhalten zu entwickeln. Das informelle Lernen übernimmt so eine wichtige Funktion, indem es die Ergebnisse formellen Lernens aufnimmt, diese aktualisiert, vertieft, ergänzt und neue andere Lernmöglichkeiten bzw. Lernwege eröffnet.

Formelles und informelles Lernen greift ineinander und bedingt sich wechselseitig. Die Berufsschulen müssen zu einem konsequenten, selbstgesteuerten, informellen Lernen ermutigen, das die Grundlage und die Kompetenzen für das freiwillige, lebens-lange Lernen liefert.

Es müssen methodisch-didaktische Lernwege eröffnet werden, die über das rein fachliche Denken und Handeln hinausgehen und Raum für das „Erfahrungslernen“ bieten. Dies kann durch adäquate Projekte geschehen, die von Beginn an die sinnliche Wahrnehmung im Zusammenhang mit beruflichem Handeln fördern.

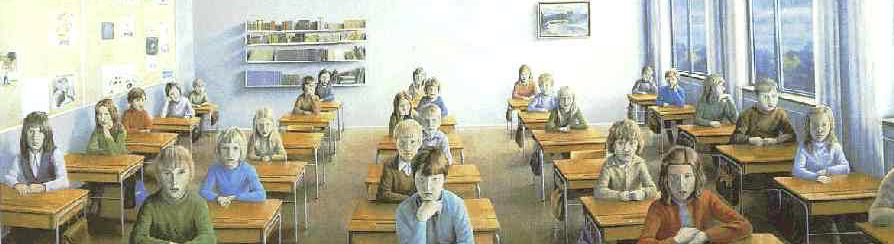

Kein Platz für Erfahrungslernen!

Alles lauschet still, was der Lehrer sagen will. Kein Raum für Erfahrungslernen.

(Gemälde von Peter Tilberg: Wirst Du wohl mal Nutzen bringen, Kleiner? 1971/72; Stockholm, Moderna Museet).

Meine langjährigen Erfahrungen als pädagogischer Leiter einer österreichischen Berufsschule haben gezeigt, dass das alleinige Kriterium einer Integration von Neuen Medien in den Unterricht noch keine Gewährleistung für die Qualität eines Medienprojektes darstellt. Entscheidender sind Weiterentwicklungen hin zur Unterstützung von selbstgesteuertem und kooperativem Lernen. Die neuen Medien besitzen allerdings ein großes Potential dafür. Weitere wichtige Aspekte aktiver Medienarbeit sind das Prinzip des exemplarischen Lernens sowie das Prinzip der Gruppenarbeit. Als Beispiele für das Potential von Medienprojekten wären die Planung und Gestaltung eines eigenen Films, ein Audiobeitrag, Gestaltung einer Homepage, Erstellen einer Schulzeitung, CD-Herstellung, Videoclips, Erarbeitung einer Moderation, Theateraufführungen etc. zu erwähnen. Zunächst muss intensiv recherchiert werden, um die wesentlichen Informationen zum Thema zusammenzutragen und auch eigene Erfahrungen und Sichtweisen einzubringen.

Die Möglichkeiten für aktive Medienarbeiten sind unbegrenzt, und das aufgeführte medien-pädagogischen Projekt aus dem Unterricht sowie schulischen Umfeld soll anregend und motivierend auf andere Berufsschulen wirken.

Entwicklung des Internets

Das Internet ist das größte Computernetz der Welt. Es besteht aus vielen Computernetzen, die miteinander verbunden sind und alle selbstständig arbeiten. In den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde vom amerikanischen Militär der Auftrag erteilt, ein Kommunikationsnetzwerk zu entwickeln, das auch im Falle eines Atomkrieges weiter funktionierte. Nach intensiven Forschungen entstand 1969 das ARPANET (Advanced Research Projekt Agency) und nach und nach wurden mehrere Universitäten und Forschungseinrichtungen in das Netzwerk eingebunden. Das ARPANET entwickelte sich langsam zu einer zivilen Anwendung und wird für kommerzielle Zwecke freigegeben. Damit war der Zugang nicht mehr auf Universitäten und Forschungseinrichtungen beschränkt, sondern jedem möglich. Durch die Entwicklung eines Programmes zum Senden und Empfangen von E-Mails erlebte 1972 das ARPANET einen erheblichen Boom. Ray Tomlinson, Entwickler des ARPANET, hat die E-Mail erfunden und mit dem @ Zeichen das Symbol des Internet-Zeitalters. 1973 wurde als Übertragungsprotokoll das heut noch immer gültige TCP (Transmission Control Protocol) entwickelt. Das Internet weitete sich weltweit aus, und seine TCP/IP-Protokolle sind heute Standard. TCP/IP besteht eigentlich aus zwei Protokollen: IP (Internet Protocol) teilt die Daten in die beschriebenen Pakete ein, jedes bekommt Empfängeradresse mit auf dem Weg. Das TCP-Protocol ist dafür zuständig, dass diese Daten auch korrekt zugestellt werden. Wenn Daten auf dem Weg von einer Verbindungsstelle zur nächsten verloren gehen werden diese automatisch noch einmal angefordert.

Im Jahre 1989 wurde von Tom Berners-Lee, Mitarbeiter im Europäischen Kernforschungsinstitut CERN, ein Subsytem des Internets entwickelt, das die Grundlage für den leistungsfähigsten Dienst des Internets darstellt: WWW (World Wide Web). Mit der Programmierung des ersten einfachen grafischen Webbrowsers namens „Mosaic“ gelang 1993 dem WWW der Durchbruch. Die Entwickler, die sich kurz darauf als „Netscap“ selbstständig machten, lösten einen sprunghaften Anstieg an privaten Nutzern des Internets. Seitdem verändern neue Anwendungsgebiete (z.B. soziale Netzwerke, Onlinespiele, Blogs, File Sharing etc.) das Internet und vollzog die Verbreitung des WWW in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Diese neuen Technologien führten uns in ein neues Zeitalter des Internets, das „Web 2.0“. Die Bezeichnung Web 2.0 entstand bei einer Vorbereitung zu einer Konferenz und wurde 2004 von Tim O´Reilly, Gründer des gleichnamigen Computerbuchverlages, gewählt. Das Web 2.0, als sogenanntes „Mitmach-Internet“ umfasst alle technischen Anwendungen, die es den Benutzern ermöglichen, eigenständige Inhalte im Internet zu veröffentlichen und anderen Nutzern zugänglich zu machen und mit anderen Nutzern zu kommunizieren. Der Mensch und seine Beziehungen, der Wunsch nach Selbstverwirklichung und nach sozialer Anerkennung treten immer mehr in den Vordergrund (Ertelt/Röll, 2008, S.9 ff).

Als studierender Maschinenbauer und nachfolgender Berufsschullehrer durfte ich den Aufstieg der Informationstechnologie hautnah und intensiv miterleben. Rückblickend auf meinen ersten 8-Bit Personal Computer, den Nadeldrucker, die ersten mühseligen Schritte im Betriebssystem MS-DOS, die erste eigene Webseite, sieht alles aus als ob es in der IT-Steinzeit gewesen zu sein, so weit entfernt scheint uns das heute. Ich denke, dass keine Entwicklung in der Geschichte der Menschheit in so kurzer Zeit derartig viele gesellschaftliche Veränderungen bewirkt hat. Das digitale Datenvolumen der Welt verdoppelt sich jetzt schon alle zwei Jahre. Das Zeitalter von Big Data hat bereits begonnen.

Das Internet ist erst am Anfang. Die Masse der verfügbaren Daten wächst ins Unermessliche, ihre Auffindbarkeit wird immer wichtiger. Dabei reicht eine rein begriffliche Suche schon längst nicht mehr aus. Vielmehr müssen Daten in einem Zusammenhang gebracht werden und damit Zusatzinformationen, sogenannte Meta-Daten, versehen werden. Hieraus könnte ein Internet entstehen, das Daten interpretiert, also nicht nur nach Begriffen sucht, sondern ganze Fragen versteht.